Cristiano Mota

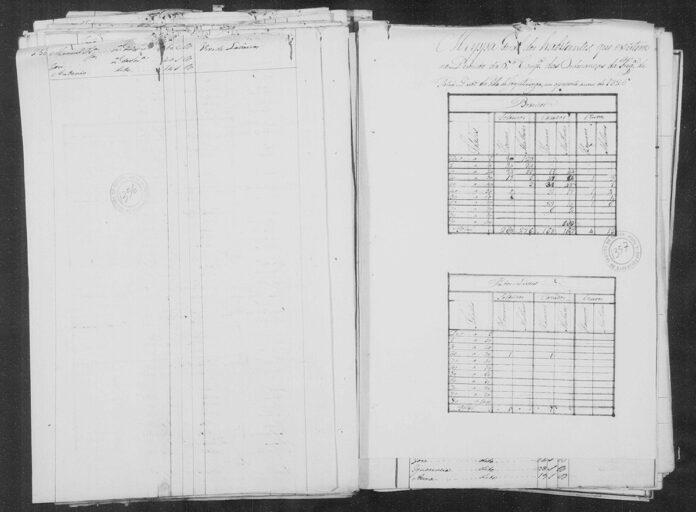

Em seus primórdios, a população tatuiana cabia, por assim dizer, em 21 páginas de um livro de registros. Em 1819, seus habitantes estavam distribuídos em 151 propriedades (152 na contagem final).

O censo desse ano, especificamente, contém um domicílio a mais em decorrência de um erro sequencial, o que é perfeitamente compreensível dado o volume de informações. Do fogo de número 63, pula-se para o 65, portanto, um a menos do total.

Desta forma, a 6ª companhia, que na ocasião ainda não correspondia à freguesia, totalizava 723 pessoas, somando os donos das propriedades, suas esposas, filhos, netos, genros, agregados e escravos.

Tatuí formou-se como um núcleo agrícola-escravista com predominância de lavradores (pessoas que viviam da terra), forte dependência do trabalho cativo e origens familiares provenientes de centros produtores tradicionais, nomeadamente Itu e Porto Feliz.

Entretanto, a maioria dos habitantes, como acertadamente registrou Aluísio de Almeida, tinha origem sorocabana. Aproximadamente, 70% dos fogos eram ocupados por pessoas vindas daquela vila. Outros 20% correspondiam aos moradores de Itapetininga, sendo o restante dos povoadores (10%) representados por gente oriunda de Itapeva, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Duas propriedades representavam a elite agrária do agrupamento, concentrando 31 dos 49 escravos registrados no mapeamento. A primeira, do próprio capitão-mor da companhia, com 14 cativos; a outra, de José Luciano Leite, de Porto Feliz, que mantinha 17 escravos em sua fazenda.

Juntos, os dois núcleos familiares controlavam 63,26% do total de escravizados do povoado – incluindo africanos e seus descendentes.

Essa distribuição demonstra uma extrema concentração de mão de obra escrava, ao mesmo tempo que escancara uma profunda desigualdade econômica: enquanto duas famílias abastadas detinham grandes levas de trabalhadores cativos, a maioria dos moradores não possuía esse tipo de braço, e os que tinham, limitavam-se a um ou dois indivíduos, divididos entre os serviços domésticos e as lavouras.

Quase 100% dos domicílios eram ocupados por casais (90% deles, ou 138 núcleos familiares). Os solteiros, ou pessoas viúvas, representavam 10% dos fogos (14 propriedades).

Ainda sobre a composição familiar, a maioria dos habitantes (73%) vivia com os filhos. A média era de dois a três por família, sendo que estes estavam espalhados em 112 fogos.

Os agregados – pessoas que nem sempre eram parentes ou escravos, mas dependiam econômica e socialmente do proprietário – representavam 8,5% da população total da época. Essa porcentagem sugere uma sociedade baseada em famílias nucleares com pouca mão de obra livre não parental.

Nessa época, a mão de obra predominante na subsistência era livre. Como o número de filhos superava o de escravos (eram 353 “rebentos”), e as pequenas propriedades representavam a maioria dos fogos, eram os membros das próprias famílias quem as mantinham. Contudo, como dependiam do próprio trabalho, não conseguiam competir com os grandes senhores.